在佛山蒙娜丽莎集团总部,一条150米长的陶瓷板生产线正示范运行。一旁庞大的储氨罐、复杂的管道系统以及控制室里清晰的数据记录,诉说着这里不久前发生的一场创新。

“这条产线用连续三个月的稳定运行,证明了用零碳氨气烧制顶级瓷砖完全可行!”蒙娜丽莎集团董事张旗康的言语中充满信心。这条示范线的成功验证,标志着佛山传统陶瓷产业在零碳转型中迈出关键一步。

陶瓷,是佛山享誉世界的名片,也是其能源消耗和碳排放的“大户”。转型,迫在眉睫。

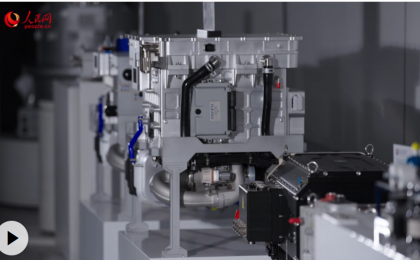

全球首条陶瓷工业氨氢零碳燃烧技术示范量产线在广东佛山蒙娜丽莎集团正式投产。人民网 李昊洋摄

“佛山将氢能产业视为推动能源结构优化、产业转型升级的关键力量。”佛山市发改局指出,发展氢能是“抢占未来能源创新制高点的战略选择”。为此,佛山早在2015年和2018年就率先出台产业规划,确立了氢能的战略地位。

政策体系的构建更为关键。从财政补贴加氢站建设与车辆运营,到2017年在全国率先破冰加氢站审批流程,佛山为氢能商业化扫清了最初的障碍。“全国首座商业化运营的加氢站”“全国首座站内天然气制氢加氢一体站”等多个“全国第一”在此诞生,系统性推动了“制-储-运-加-用”全产业链生态的构建。

在政府搭建的平台上,技术创新活力迸发。

“当时我两个耳朵竖起来,眼睛都发亮!”张旗康回忆起,2022年在一次论坛上听到佛山仙湖实验室程一兵院士关于“氨氢零碳燃烧”的报告,他看到了陶瓷行业通往“碳中和”的清晰路径——氨(NH₃)不含碳,燃烧后不产生二氧化碳,且储运比氢气更安全、经济。

双方一拍即合,由佛山仙湖实验室程一兵院士团队牵头,开启了氨氢零碳燃烧技术从实验室走向量产线的艰难攻关。

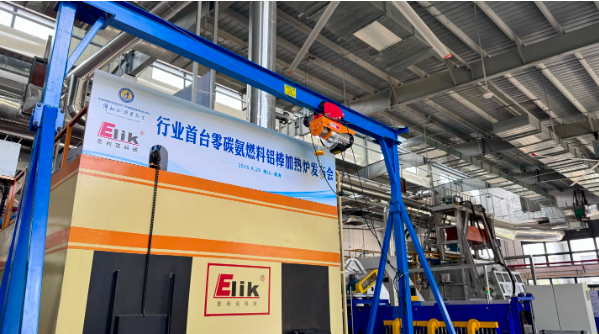

佛山仙湖实验室主导研发的铝加工行业首台零碳氨燃料铝棒加热炉正式发布。人民网 李昊洋摄

“除了技术攻关,还需考虑现行法规政策的限制。”仙湖实验室程一兵院士团队的于洲博士坦言,氨属于重大危险化学品,要在非化工园区的陶瓷厂内建设储氨站,在蒙娜丽莎和仙湖实验室之前,国内并无先例。在政府“先行先试”支持下,实验室团队攻克了从燃烧器优化到污染物控制等一系列难题,联合蒙娜丽莎集团成功打造了量产示范线。

示范线运行表现优异,关键指标全面达标:产品品质符合要求,直接碳排放为零,氮氧化物排放满足法规。

尽管目前氨气的成本仍是天然气的两倍左右,但张旗康坚信这是方向:“我们呼吁国家像支持光伏和电动汽车一样,出台扶持政策。这项技术一旦推广开来,将逐步降低中国高温工业产品出口面临的碳税压力。”

在传统产业绿色转型的同时,佛山在氢能新赛道上全面起跑。

广东清能新能源技术有限公司展厅,生产总监吴玲玲展示了自主研发的燃料电池核心零部件:“我们从原材料到系统全链条自主研发,是国内唯一一家。”他们的产品已广泛应用于重卡、环卫车、无人机等领域。

“氢能重卡气耗已降至8.5-9公斤每百公里,”吴玲玲介绍,“成本正快速下降,从几年前一万多元一千瓦降到现在的两三千元。”

上海攀业氢能源也深耕佛山,其风冷电堆出货量全国第一,氢能两轮车已投放上千辆,并拿下1.5万辆的全国最大订单。“佛山起步早、配套好,”企业负责人道出选择佛山的关键。

仙湖氢能微交通示范项目中的氢能共享两轮车服务总站,提供氢能车辆的借还服务。人民网 李昊洋摄

“氢能易燃易爆,储运成本高。而氨,既是零碳燃料,也是高效的储氢载体。”佛山仙湖实验室主任唐浩林教授团队的孟子寒博士指着复杂的分子结构图向记者解释,仙湖实验室率先在国内提出的“氨氢融合”理念,基于该理念,团队率先提出高通量高效率氨氢改质应用思路。这一创新思路,巧妙地解决了氢能大规模应用的安全性和经济性难题。

实验室里,科研人员正在攻关质子交换膜、催化剂等核心材料。“以前这些全靠进口,被卡脖子。”实验室党委副书记王志方介绍,由仙湖实验室主任唐浩林教授团队研发的质子交换膜,性能国际先进,成本却不足国外产品的一半,已应用于2022年北京冬奥会的氢能大巴。

坚实的产业生态,离不开精准的政策扶持。

佛山市税务局梳理了覆盖企业所得税、增值税、环境保护税等多个税种的“绿色税收政策包”。“绿色转型升级离不开政策支持,2024年,公司就享受了研发费用加计扣除减免税额543.29万元,环保税减免15.69万元。成本负担减轻了,我们加大绿色投入的底气也就更充足了,可以说形成了一个正向循环。”蒙娜丽莎企划总监杨晓林表示,这些真金白银的优惠红利,为企业持续投入绿色改造、转型升级提供了有力支撑。

从窑炉里跃动的零碳火焰,到街头巷尾悄然增多的氢能自行车,再到纵横驰骋的氢能重卡……佛山,这座以制造业立身的城市,正将曾经的产业“包袱”转化为迈向高质量发展的巨大“动力”。(人民网“行进中国”广东调研采访团 宁玉瑛、李昊洋;实习生刘玄、赵怡华对本文亦有贡献)