作为传统优势产业,安徽茶脉绵延千年,黄山毛峰、六安瓜片、祁门红茶、太平猴魁享誉世界。

茶园变公园、茶区变景区、茶山变金山。现在,安徽正在通过文化赋能让徽茶从“土特产”升级为“文化符号”。当00后逐渐成为消费主力,茶产业正在学会讲出好故事。从挖掘历史底蕴到创新消费场景,从打造区域公用品牌到培育个性化IP,安徽茶正在探索一条“茶+文旅”“茶+文创”“茶+康养”的融合之路。

百年老字号焕发新生

从红茶“小白”到资深“茶人”,安徽省祁门红茶产业集团有限公司党支部书记、董事长、总经理姜红用了十余年的时间。“祁门以得天独厚的自然条件和深厚的茶文化底蕴,孕育了世界文明的祁门红茶。”姜红告诉安徽商报、元新闻记者,早在1875年,祁门红茶已经诞生,曾经风靡一时,更是一代又一代祁门人引以为傲的产业。不过,随着市场竞争力越来越大,祁门红茶依赖的旧茶厂显得步履艰难。“当时间来到2008年,大家仍没有品牌意识,更没有商标意识。”姜红觉得,在市场经济的洪流中,酒香也怕巷子深。

2022年6月,祁门红茶迎来了蜕变时刻。这一年,祁门县政府组建了祁门红茶产业集团,主营业务不再只是茶叶生产,还涵盖了茶叶种植、生产、加工、销售、科研、茶生态开发等。“同年8月我们组建了祁门红茶产业团队,立志在智能生产和自主研发上下足功夫。”姜红介绍说,从一张手绘稿到工业图纸,祁门红茶仅仅用了8个月就研发出国际第一条祁门红茶初、精制一体化、5G智能化生产线首台套设备。2023年3月下旬,初制生产线联调试机,精制生产线进场安装调试,4月28日生产首批春茶。2023年9月,祁门县“皖美首台套”亮相2023世界制造业大会,这意味着首条祁门红茶初、精制一体化、5G 智能化生产线正式发布。姜红告诉安徽商报、元新闻记者,这是祁门创造的速度。

2023年起,姜红曾多次带着祁门红茶远赴海外,让祁门红茶重新站到世界的舞台。

六百年祁门安茶沉浮

安茶,又称“软枝茶”,是祁门县独有的传统黑茶,迄今已有600年历史。其独特的半发酵工艺和紧压茶形态,使其兼具红茶与绿茶的特点,色泽乌黑,汤色橙红,香气醇厚,兼具饮用与药用价值。据史料记载,安茶在清代就已远销东南亚。安徽省茶叶协会会长王传友告诉安徽商报、元新闻记者,安茶因其独特的陈韵药香和显著的健康功效,契合了当下消费者追求健康、品质和深厚文化体验的生活需求。

然而,安茶的发展并非一帆风顺。祁门县中医药产业发展中心主任许萍丽告诉记者,抗战期间,因运输中断,安茶产业一度沉寂,直至1984年才在祁门县科技人员的努力下恢复生产。近年来,随着黑茶市场的兴起,安茶凭借其独特的风味,重新进入消费者视野并广受欢迎。

事实上,安茶重新焕发新生,更是在种植季节上,对祁门红茶的补位。在安茶的核心产区——祁门县芦溪乡,越来越多的人开始从事安茶的生产加工,还带动本地村民编织竹篓的热潮。许萍丽表示,2024年,祁门县安茶总产产值超亿元,产品远销北京、上海、广东及东南亚市场。

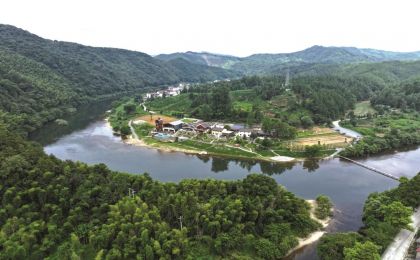

现在随着安茶的崛起,由此延伸的“茶+研学”“茶+旅游”“茶+民宿”等产业链条正不断延伸。祁门县祁兰香茶产业文旅园主理人严君凤告诉记者,最初自己只是经营一家农家乐,当时想着能给游客提供乡村风味餐饮、简单住宿就行。后来游客越来越多,大家对体验式旅游需求也高,就想着拓展,正好老村委会闲置,便承包下来打造茶产业文旅园。严君凤说,“现在我们有18间客房,除了餐饮、住宿,又专门建了个小型茶博物馆开展研学活动,让学生们能更深入了解安茶。”据了解,祁兰香从2020年开业至今,来体验采茶、制茶等研学活动的已超5000人次。

全产业链年产值超900亿元

从祁门红茶出口到祁门安茶讲好大健康故事,这背后正是安徽从单一的种茶卖茶到多元发展的茶旅融合。截至目前,安徽打造“云上茶乡·清凉富溪”“亲山茶路·云上之旅”等国家级茶旅精品线路29条、省级茶旅精品线路20条。以“茶文旅”为代表的三产产值超过380亿元,成为茶产业高质量发展的主要增长点。

据农情调度显示,2024年,安徽茶园面积稳定在320万亩,干毛茶产量18.1万吨、产值239亿元,分别位居全国第六、第八、第七位。全产业链产值突破900亿元。全省累计认证茶叶绿色食品522个,有机农产品271个,地理标志农产品26个,生态优良已成为徽茶“金字招牌”。

此外,安徽充分挖掘徽茶历史,融合茶文化茶产业,推进非遗传承和产业振兴,开发特色旅游路线,打造茶旅品牌,实现产业升级。(安徽商报 元新闻记者 常诚)